Guerre de 1870 : un Fleurinois dans la tourmente

Résumé

La guerre de 1870 fut déclarée le 19 juillet, de façon tout à fait inconsidérée par la France, et sans motif vraiment valable. L’acharnement de l’impératrice Eugénie et du duc de Gramont, la faiblesse de Napoléon III, malade, provoquèrent un désastre militaire qui se termina par la reddition de l’empereur début septembre.

La république reprit le combat avec, entre autres, l’armée de la Loire, jusqu’à l’armistice du 28 janvier 1871. Dans cette armée, un soldat de notre région, Thomas Forest. A la demande de sa famille, il rédige à son retour ses souvenirs de combattant et de prisonnier. Nous vous les proposons afin que vous viviez avec lui sa vie de soldat au quotidien.

I – Au combat

Je vous rends compte aujourd’hui, comme vous me l’avez demandé dans plusieurs de vos lettres de ce qui m’est arrivé depuis que je suis soldat, et de la désastreuse campagne que j’ai faite. J’espère en votre bonté pour m’excuser s’il y a quelques points qui ne soient pas trop clairs car soyez certains que je ferai mon possible pour vous contenter.

Je ne m’arrêterai pas à vous dépeindre le chagrin que j’éprouve en vous quittant car je ne savais pas trop si je pourrais jamais vous revoir.

Arrivé à Grenoble, le temps ne me dura pas trop parce que j’avais plusieurs camarades de pays et l’on pouvait encore parler du pays et de ceux qui vous sont chers.

Après avoir passé six semaines à apprendre le maniement des armes, et à savoir comment il fallait saluer MM les Prussiens, je fus désigné par mes chefs pour faire partie de la 8e Compagnie qui devait partir pour l’armée de la Loire, en effet le 22 septembre 1870 au matin nous fûmes au nombre de 350 réunis dans la cour du quartier où l’on nous distribua notre campement que je trouvais bien lourd à porter dans les commencements et l’on nous dirigea vers la gare du chemin de fer où nous fûmes en quelque sorte entassés dans des wagons à bestiaux. Pourtant tout le monde était content car quoique la France eût déjà éprouvé plusieurs échecs bien douloureux, : Sedan, Woerth, Wissembourg et Forbach, avait déjà vu tomber l’élite de l’armée française et rougir le sol de notre sang, pourtant, nous espérions encore car notre jeune courage ne se rebutait pas. Nous espérions que, conduits par de bons chefs, nous pourrions encore refouler l’ennemi dans son pays et délivrer la France de l’invasion étrangère.

Partis le 22 à 10 heures du matin, nous arrivâmes à Bourges (Cher) le lendemain à midi où nous fûmes logés dans le grand séminaire qui servait de caserne ; dans ce moment-là nous couchâmes dans des lits de camp, construits dans les salles à cet effet. Le lendemain, je fus visiter la ville qui est médiocrement belle, mais où l’on remarque la cathédrale une des plus belles de France par son architecture et son ancienneté. J’y ai admiré la statue de la sainte Vierge en argent massif donnée par le roi Charles VII et connue sous le nom… de France. L’on voit aussi à Bourges le palais de Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII, remarquable édifice du style roman et gothique. L’on remarque aussi dans cette ville une école d’application et une école d’artillerie très renommée. Après être restés deux jours au séminaire, moitié campés, moitié casernés, l’ordre arriva tout d’un au moment ou l’on croyait rester quelques jours, il fallut vite se lever faire son sac et partir pour la gare à minuit.

Nous partîmes pour Orléans le 26, nous y arrivâmes le lendemain matin ; nous ne nous arrêtâmes que peu de temps dans cette ville, si renommée pour les exploits de Jeanne d’Arc, dont la statue équestre s’élève grandiose sur la place de Martroi. L’on remarque aussi à Orléans une très belle église dédiée à Saint Paterne et la cathédrale qui (est) renommée dans l’Europe.

Après nous être un peu reposés dans cette ville et nous y être munis de vivres, nous nous dirigeâmes sur Loury, gros bourg situé à l’Est d’Orléans à environ 25 kilomètres de cette dernière ville ; ce fut là que pour la première fois je vis à peu près ce que c’était que la vie de soldat en campagne : obligés de dormir sur la terre nue, sujets à chaque instant à des alertes sans cause et craignant d’être surpris par les Prussiens, car nous formions l’avant-garde du 15e corps d’armée qui se formait en ce moment, et nous n’étions que 750 chasseurs perdus dans ces immenses plaines : continuellement, nous apercevions les éclaireurs prussiens qui venaient jusque sur la commune où nous étions ; leur corps d’armée était à Neuville-aux-Bois. Après deux journées passées dans ces alternatives, nous levâmes le camp et partîmes pour Chevilly, village situé sur la route de Paris à Orléans ; nous traversâmes pour y arriver toute la forêt connue sous le nom de forêt d’Orléans qui s’étend depuis Orléans jusqu’à Châteauneuf-sur-Loire et Pithiviers. Nous mîmes seize heures pour la traverser sur des routes qui n’ont pas une seule pierre pour les ferrer car il n’y en a point dans le pays ; la poussière nous étouffait et nous aveuglait en même temps et pas une goutte d’eau.

En arrivant à Chevilly nous apprîmes que les Prussiens étaient venus dans la journée contributionner les habitants et il y avait déjà sur la place quarante sacs d’avoine qu’ils devaient venir chercher le même soir ; nous nous embusquâmes mais probablement ils surent que nous étions venus ; ils ne parurent pas. Le lendemain deux hussards de la mort étant venus rôder près de l’endroit où je me trouvais d’avant-garde, nous leur fîmes feu dessus et les démontèrent ; c’est la première fois que j’ai vu des prussiens et ceux-là n’étaient pas plaisants à voir. Jamais je n’ai vu de soldat aussi funèbrement vêtu : figurez-vous une toque noire avec des revers blancs et une plume blanche ; deux os et une tête de mort sur le front et une tunique noire à brandebourgs blancs, ainsi qu’un pantalon de même couleur avec des raies blanches sur les coutures et des bottes qu’ils mettaient sur leurs pantalons, qui ont aussi des raies blanches ; ce n’était pas du tout beau à voir.

Nous les amenèrent prisonniers au camp ; le lendemain ce fut au tour de deux dragons bleus ; nous tuâmes les chevaux qui étaient blessés et les mangeâmes : ce fut la première fois que je mangeais de la viande de cheval ; ce n’était pas très bon mais c’était bien mangeable et plusieurs fois, étant captif, j’ai regretté de ne pas en avoir un morceau à mettre sous la dent.

Nous restâmes à Chevilly jusqu’au 5 octobre : à deux heures du matin, nous partîmes pour aller à Toury, petite ville entre Chevilly et Paris et que les Prussiens occupaient. Après une marche de cinq heures, formant l’avant-garde du 15e corps d’armée, de concert avec le 3e régiment de tirailleurs algériens, nous arrivâmes en présence de l’ennemi qui nous reçus à coups de canon ; il est bon de vous dépeindre un peu la position de la ville de Toury afin de mieux vous faire comprendre les choses les Prussiens ayant placé leurs batteries sur le devant du village de Janville, nous faisent un feu roulant auquel il nous était impossible de répondre, car la ville de Toury se trouvait passablement élevée au côté où nous l’attaquions et nos pièces de 4 arrivaient à peine sur l’ennemi

Déjà nous avions une de nos pièces de démontée et abandonnée par nos artilleurs qui avaient été obligés de battre en retraite ; la position n’était plus tenable de ce côté-là et elle serait tombée au pouvoir de la cavalerie ennemie qui nous chargeait à fond de train si une trentaine de nous ne l’avions malgré son affût brisé. Ensuite l’on nous fit déployer en tirailleurs sur la droite du bourg afin de donner moins de prise aux obus de l’ennemi.

Le général Michat arrivant sur la gauche avec deux batteries de pièces de douze, commença à canonner vivement les Prussiens ; de notre côté, notre ligne de tirailleurs se resserrant, se resserrant toujours, l’ennemi se vit contraint d’abandonner le champ de bataille nous abandonnant leurs morts et une immense quantité de provisions : bœufs, moutons, vin provenant des réquisitions faites chez les habitants de la ville et des villages voisins. Ce premier succès nous remplissait tous de joie et nous étions tous bien contents lorsque nous arriva un ordre auquel je n’y ai jamais rien compris : il fallut rétrograder sur Arthenay, c’est-à-dire revenir presque sur nos pas au même point d’où nous étions partis le matin et abandonner le champ de bataille et les positions que nous avions tant de peine à faire lâcher aux prussiens.

Nous arrivâmes à Arthenay à huit heures du soir, harassés de fatigue et ayant une faim dévorante car depuis deux heures du matin que nous étions partis, nous étant battus une bonne partie de la journée et n’ayant pas touché nos vivres, nous n’avions pris aucune nourriture. Pour comble de bonheur les régiments de gardes mobiles qui se trouvaient derrière nous étaient arrivés là et avaient accaparé à peu près toutes les provisions ce qui fait que nous ne pûmes point faire de soupe et nous fûmes obligés de manger notre pain sec ; ce fut un de mes premiers déboires et je me plaignais ; j’ignorais alors que dans quelques jours je serais obligé de manger des navets et des betteraves crues.

Le lendemain 6 nous partîmes pour Pithiviers qui se trouve à deux kilomètres de là et où se trouvait le général Von der Thann avec deux ou trois mille Bavarois ; nous couchâmes à Achères, gros bourg situé sur la lisière de la forêt ; nous y fûmes reçus comme des libérateurs, les habitants s’empressèrent de nous apporter toutes les provisions que nous avions besoin ; ils nous amenèrent trois barriques de vin pour notre bataillon et ils auraient continué d’en amener si nous n’étions pas partis le lendemain à 5 heures du matin ; dans ce moment-là nous voyagions de concert avec le 15e corps qui nous avait rejoints depuis l’affaire de Toury. Nous arrivâmes dans Pithiviers vers deux heures de l’après midi ; l’ennemi ne nous attendit pas et détala sans tambour ni trompette pendant la nuit ; nous fûmes également bien reçus dans cette ville mais par malheur, la pluie étant venue à tomber, les terres furent tellement détrempées que nous étions obligés de coucher dans la boue. Mais il venait de tels coups de vent qu’il enlevait nos tentes ; il fallait de dégrouiller de dessous pour les remonter ; il tombait tellement de l’eau qu’il était presque impossible de faire du feu pour le manger ; je me trouvais justement de cuisine ; ce jour-là je puis dire que j’en ai eu de la misère pour faire cuire la soupe. Nous y restâmes le 8 et le 9, nous apprîmes que les Prussiens avaient repris Toury et l’ordre arrive alors de nous reporter sur Arthenay que nous avions quitté il y avait deux jours afin de couper le chemin à l’ennemi qui venait sur Orléans ; nous partîmes de suite sans avoir le temps de manger la soupe qui était sur le feu. Il tombait une pluie fine et serrée qui vous trempait jusqu’aux os. nous fîmes en une seule nuit le trajet que nous avions fait en deux jours ; fatigués et mouillés, nous arrivâmes à Arthenay vers cinq heures du matin. Nous dressâmes les tentes malgré le mauvais temps et nous nous reposâmes un peu.

Nous nous étions mis à faire la soupe de bonne heure parce que n’ayant rien mangé avant de partir, nous en avions assez besoin. Elle était presque faite quand vers 8 heures des coups de feu retentirent et le cri « aux armes » se fit entendre à plusieurs reprises ; nous étions encore volés une fois ; nous laissâmes tout et courûmes à nos fusils, traversâmes la ville au pas de course. Nous vîmes alors quelques cavaliers prussiens en éclaireurs, et derrière le gros de l’armée ennemie rangée en bataille avec trois batteries, une au centre, une sur la ligne du chemin de fer et l’autre à côté du village de Ervisy.

Nous n’avions pour répondre à tout cela que trois pièces de 4 qui étaient placées sur la ligne du chemin de fer et notre bataillon fort tout au plus de 600 hommes, les turcos, la cavalerie et le restant de notre artillerie qui était avec nous n’avaient pas pu suivre et étaient restés à Villeneuve-les-Bois.

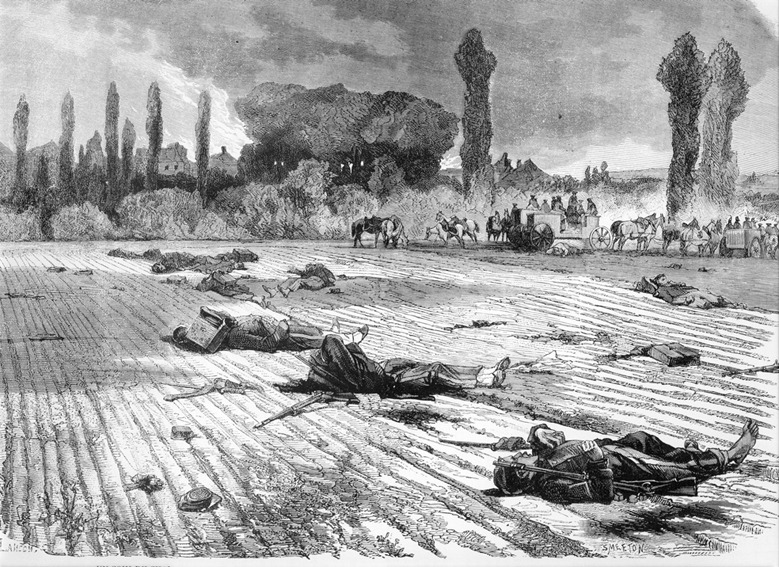

Une centaine d’hommes parmi lesquels je me trouvais furent déployés en tirailleurs dans la plaine et le restant du bataillon resta sur la ligne du chemin de fer, pour protéger l’artillerie. Nous attendions des renforts d’instants en instants car nos munitions commençaient à s‘épuiser lorsque vers six heures, prêts à être enveloppés par l’ennemi, nous furent obligés de battre en retraite. Nous nous repliâmes sur Arthenay, deux batteries de chez nous et les turcos étaient arrivés et s’étaient formés en bataille derrière la ville, adossés à un bouquet de bois. Les gardes mobiles de la Nièvre s’étaient embusqués dans un petit bois sur notre droite. Nous reçûmes des cartouches et nous restâmes avec les turcos. Le combat se prolongea jusque vers deux heures sans grand avantage du côté des prussiens, mais alors ils reçurent des renforts considérables et recommencèrent un feu tellement meurtrier que tous les arbres en étaient criblés de balles et les hommes tombaient comme des mouches.

C’est dans ce moment-là que j’eus le fourreau de mon sabre emporté par un éclat d’obus. Je ne savais pas trop qu’en dire. Je me croyais bien fichu. Cependant je n’avais pas peur et ne songeai qu’à vendre ma vie le plus chèrement que je le pourrais. Les batteries d’artillerie de chez nous, ayant battu en retraite laissèrent trois pièces dont les Prussiens s’emparèrent. L’ennemi arriva sur nous par trois côtés à la fois par Creuzy, Patay et Arthenay, ce ne fut alors qu’une pluie de fer et de feu. Ce fut dans ce terrible moment que le restant du 3e bataillon qui venait de Grenoble où se trouvaient Lhopital, Besson et Gouttenoire nous rejoignit et n’arriva que pour se faire mitrailler.

Enfin, ne pouvant plus tenir, enveloppés de toutes parts, ne pouvant et n’espérant plus aucun secours, je songeais alors à fuir mais il était trop tard. Je pris la ligne du chemin de fer ayant sur mes talons les Bavarois. Je ne puis comprendre comment j’ai pu m’échapper dans ce sauve-qui-peut : à tous les pas je voyais mes camarades tomber pour ne plus se relever. Je serais peut-être parvenu à me sauver en suivant toujours le chemin de fer mais pour mon malheur j’aperçus la cavalerie prussienne dans le lointain ; je crus que c’était la cavalerie française. J’y vas tout droit car je ne me doutais pas encore que nous étions cernés par derrière. J’étais avec deux trois camarades, nous voyons se détacher sept à huit cavaliers qui viennent sur nous à fond de train. C’est alors que nous nous apercevons de notre erreur. Nous avions encore quelques cartouches ; nous nous mettons à tirer dessus ; il en tombe deux et les quatre ou cinq autres restent indécis s’ils doivent avancer. Pendant ce temps nous nous rentournons en courant pour regagner le bois, mais nous rencontrons d’autres cavaliers qui fonceront sur nous. Alors, il n’y a plus possibilité de se défendre et nous jetâmes nos fusils. Ils étaient tellement en colère qu’ils en tuèrent deux à coup de sabre et s’il n’était pas arrivé un autre détachement, qui avait aussi des prisonniers, je ne sais pas trop si nous n’y serions pas tous passés.

Dans ce détachement il y avait on officier qui nous parla en français et qui nous demanda si nous étions nombreux et quand nous lui eûment répondu que nous étions à peine trois mille, il nous dit qu’ils avaient su que nous étions si peu nombreux, ils ne se seraient pas tant donné de peine pour nous envelopper, que maintenant ils seraient déjà à Orléans. Il paraît à ce que les soldats prussiens nous ont dit qu’ils étaient soixante mille et que nous leur avons tué beaucoup de monde.

Je ne vous dépeindrai pas notre situation, mourant de faim, noirs de poudre, et avec cela, au pouvoir de l’ennemi ; de six cents de mon bataillon que nous étions, nous étions encore cent quatre vingt dix sept. Tout le reste était tué ou blessé ; quelques-uns s’étaient échappés, mais en très petit nombre, et je puis affirmer ainsi que tous ceux qui ont resté jusqu’à la fin, il était presque tout à fait impossible de se sauver, et que ceux qui se sont sauvés sont partis, tout à fait lors de notre première retraite au lieu de combattre encore quand le succès n’était pas assuré ni d’un côté ni de l’autre et ce n’est qu’à cinq heures et demie du soir que tout a été fini.

Après nos avoir pris par bandes de cinq, dix, vingt ou trente, les Prussiens nous rassemblèrent tous ensemble. C’est là que je reconnus Lhopital, Besson et Gouttenoire. Je ne me doutais pas qu’ils s’étaient battus avec moi. Je les croyais encore à Grenoble, aussi je vous laisse juger si notre rencontre nous fit plaisir et peine en même temps de nous retrouver tous dans un si triste état. Nous fûmes renfermés dans l’église d’Arthenay jusqu’au lendemain sans rien manger et depuis deux jours nous n’avions pris aucune nourriture ; et ensuite nous fûmes dirigés sur Toury où nous étions rentrés victorieux cinq jours auparavant ; nous y repassions le 11, le lendemain de notre défaite, pâles, défaits, mourants de faim et de fatigue.

En sortant de Toury, un champ de carottes s’offrit à nos regards ; il n’y eut pas de baïonnettes qui puissent nous empêcher ni nous retenir ; nous courûmes dans le champ et nous en mangeâmes plusieurs, cela calma un peu notre soif mais n’apaisa pas la faim.

La nuit arrivait, nous prîmes sur la droite et nous aillâmes coucher dans l’église de Boissot, petit village sur notre chemin, et dont les habitants firent tout ce qu’il purent afin de nous aider mais ils étaient presque aussi malheureux que nous ; ils étaient rationnés par les Prussiens qui s’étaient emparés des moulins, etc.

Le lendemain, au point du jour, nous reçûmes à peu près 300 grammes de pain que les Prussiens réquisitionnèrent chez les habitants. C’était le premier morceau que je mangeais depuis le 9 et nous étions au 12. Nous rejoignîmes la grand-route, nous dirigeant sur Etampes où après une journée de fatigue, nous arrivâmes vers 8 heures du soir et fûmes pour ainsi dire parqués dans une grande cour. Nous passâmes la nuit là et nous eûmes pour toute nourriture un morceau de cheval bouilli vers minuit. Vous devez bien penser que ce n’était pas des plus succulent mais nous n’y regardions pas de si près dans ce moment-là.

Le lendemain, en traversant la ville, les habitants nous donnèrent tout ce qu’ils purent, malgré les Prussiens qui les repoussaient à coup de crosse lorsqu’ils s’approchaient de nous afin de nous donner soit du pain soit une bouteille de vin. Nous arrivâmes sur les 9 heures du soir à Corbeil (Seine et Oise) où nous fûmes logés dans l’église, un très bel édifice. Là encore les habitants firent ce qu’ils purent et le monsieur le curé nous fit une distribution de soupe ; presque tous en eurent.

Le lendemain, nous traversâmes un pont provisoire que l’on avait jeté à la hâte sur la Seine et nous aillâmes coucher à Tournan (Seine et Marne) ; nous entendîmes ce jour-là le canon qui tonnait sur Paris pendant toute la journée ; et aussi ce jour-là je n’ai jamais été si malade. Il y avait beaucoup de pommes à cidre le long de la route et comme l’on mourait de faim je m’étais mis à en manger ; ça m’avait donné des coliques et obligé de marcher aussi, croyaid ne jamais arriver. Heureusement ça s’est passé dans la nuit. Ce jour-là nous avons eu chacun deux petites pommes de terre cuites à l’eau pour notre souper. Le jour suivant, nous partîmes pour Coulmiers où nous arrivâmes d’assez bonne heure. Nous fûmes logés dans la prison civile de la ville et assez bien traités.

II – Prisonnier en Prusse

Notre brave soldat après nous avoir raconté sa guerre, est fait prisonnier dans les camps prussiens. Il nous raconte, avec simplicité et pudeur, l’horreur de la faim, du froid, des vexations, de la lutte quotidienne pour survivre et, enfin, le retour au pays.

Nous fûmes assez bien traités, cela nous remit un peu. Ensuite nous partîmes pour aller prendre le chemin de fer à Nogent-l’Arthaux, petite ville située sur la Marne tout près de Soissons. Là, en arrivant, nous fûmes entassés pêle-mêle dans des wagons de marchandises comme si nous avions été un troupeau de moutons et dirigés sur l’Allemagne. Nous avons marché six jours à pied.

Je ne vous dirai rien des villes où nous passâmes et dont les habitants firent tout ce qu’ils purent pour nous soulager. Epernay, Chalons, Bar-le-Duc, Nancy, Lunéville, sont des villes qui ne s’effaceront jamais de ma mémoire car les services qu’ils nous ont rendus sont immenses et ne peuvent se payer que par une reconnaissance éternelle.

Nous arrivâmes en Bavière le deuxième jour après être partis de Nogent ; nous passâmes par Landau, Schevereins, Mayence où nous traversâmes le Rhin sur un des plus beaux ponts que j’ai jamais vu, de là nous nous dirigeâmes sur Darmstadt, ville principale du Duché de Hesse, Schaffenbourg, Wuizburg et Bremberg, ville très commerçante, située sur les rives du Main et du Necker ; nous arrivâmes sur les bords de la Saüle où se trouve la ville de Hoff renommée par ses mines de houille et de fer. De là nous traversâmes la Saxe ; nous nous arrêtâmes quelques heures à Leipzig afin de prendre un peu de café qu’on nous avait préparé d’avance. Nous passâmes également à Dresde, ville principale du royaume de Saxe et puis nous arrivâmes en Silésie qui est une province prussienne dont les villes principales sont Bresleau, Gverlitz et Glagau. Enfin, après cinq jours et six nuits passées en chemin de fer, nous arrivâmes au lieu de notre destination, pouvant à peine nous soutenir tellement nous étions fatigués.

Nous arrivâmes à quatre heures du matin à Posen (Poznan) le 22 septembre. On nous fit traverser toute la ville et l’on nous interna dans un des principaux forts de Posen, appellé le fort Viniary ; nous fûmes logés dans un camp qu’on nous avait formé dans l’enceinte même du fort.

La ville qui est l’ancienne capitale du Grand-Duché appartenait à la Pologne avant que la Russie de concert avec l’Autriche et la Prusse se furent partagé ce malheureux pays où Il n’y a rien de bien remarquable dans cette ville qui est d’environ 35000 habitants, sinon la cathédrale, l’hôtel de ville et le palais de Lubomirski, ancienne résidence des grands ducs.

C’est une place forte de premier ordre ; elle est bornée au nord par la Warta, rivière assez considérable qui se jette dans l’Oder à Stettin en Poméranie. Elle est à treize lieux de la Russie et à trente de l’Autriche. La population de la ville est un peu mêlée car lorsque la Prusse s’en emparâ, les biens des riches polonais furent en partie confisqués et vendus à bas prix à des Allemands, ce qui fait que la Pologne prussienne se trouve remplie de juifs et de toutes sortes de gens qui sont venus après la conquête s’enrichir et s’emparer des biens des malheureux polonais ; les pauvres gens qui n’ayant pu émigrer en France ou ailleurs, sont obligés de travailler comme des esclaves pour leurs oppresseurs qui leur font toutes sortes d’outrages, sans espoir de ne jamais amasser quelques choses pour leurs vieux jours ; car leur salaire est tellement minime qu’il leur suffit à peine pour vivre misérablement : ainsi le salaire d’un maçon et d’un scieur de long est de 5 silbercrochen, ce qui fait juste 15 sous ; il faut qu’ils se nourrissent et fournissent leurs outils. Et puis, ils n’arrivent que très difficilement aux fonctions publiques, qui sont toutes remplies par des Allemands.

Je vais vous raconter un peu la vie que nous menions. Nous étions logés sous de grandes tentes qui en contenaient seize. Nous avions un peu de paille et chacun une couverture à poils blancs. Nous nous levions aussitôt le jour ; aussitôt après l’on nous distribuait environ un demi-litre de café noir, sans sucre, lequel n’avait de café que le nom et était bien plutôt du bouillon de châtaignes qu’autre chose. Dans les premiers temps au lieu de café on nous donnait une espèce de colle en tout semblable à la pâte avec laquelle on colle les affiches, mais un peu plus claire ; ça puait au moins à vingt pieds ; personne n’en voulait manger ; les baquets restaient toujours pleins. Enfin, on nous le remplaça par le café qui ne valait guère mieux mais qui nous servait de boisson pendant la journée, parce que l’eau est très mauvaise et très rare.

Après cela, on nous faisait aller au travail qui consistait à des remblais faits aux fortifications de la ville et à brouetter un certain nombre de brouettes déterminé sur la distance que l’on avait à parcourir ; c’est vrai que nous en faisions le moins possible et que si il nous avait fallut travailler beaucoup, nous n’y aurions pas tenu ; mais il fallait y aller par n’importe quel temps qu’il fasse, et l’hiver par 25 degrés de froid, que la neige rendait tout travail impossible ; ils nous emmenaient sur les remparts déblayer la neige, travail complètement inutile. Il y en a beaucoup que les pieds et les mains leur ont gelé dans le travail ; une fois ce travail terminé, on rentrait au camp où l’on prenait l’unique repas (si cela s’appelle un repas), qu’on faisait par jour et qui consistait en une gamelle de bouillon dans lequel il y avait un peu, soit d’orge bouilli, de millet, soit des navets ou des pois, le tout cuit à la vapeur, nourriture tellement mauvaise que les hommes les plus forts pouvaient à peine la supporter. Presque tout le monde avait la diarrhée ; il en est mort un très grand nombre de cette maladie.

Tous les quatre jours, nous recevions un pain en forme de brique, pouvant peser environ cinq livres mais ne faisait pas plus de volume que 2 livres de notre pain. Je ne sais avec quoi il était fait, mais il est tellement amer et tellement dur qu’il nous fallait longtemps pour nous y habituer.

Je ne parlerai pas des mauvais traitements qu’ils nous faisaient subir, car cela ne peut pas se dire. Si l’on n’exécutait pas à la lettre tout ce qui leur passait par la tête, on était sûr de recevoir des coups de crosse de fusil, mais de notre côté, il y en avait qui le cherchaient bien un peu, en voulant faire la forte tête.

Le dimanche matin, nous allions à la messe, toujours escortés par deux haies de baïonnettes, dans l’église du couvent des Augustins ; là il y avait un prêtre qui disait la messe en français et faisait un petit sermon. Pendant ce temps, les habitants de la ville, et dans ce nombre il y en avait qui nous voulaient du bien, se plaçaient sur notre passage, afin de nous donner soit des vivres, soit de l’argent ou du tabac.. Nos bourreaux, voyant cela les repoussaient à coups de crosse, mais malgré cela nous recevions toujours quelque chose d’eux ; il y en a qui ont reçu jusqu’à du linge, et je vous assure que nous en avions besoin. Pour mettre fin à cela, le commandant prussien défendit désormais d’aller à la messe et ce fut fini.

Cependant, vers Pâques, une comtesse polonaise dont je ne me rappelle plus le nom mais qui nous a fait beaucoup de bien alla prier le commandant de nous permettre de nous laisser à des instructions pour nous permettre de nous préparer à faire nos Pâques. Il le permit ; il y en eut beaucoup qui satisfirent à leur devoir pascal..

Vers le milieu de décembre, le froid était d’une telle intensité, que le matin, il y en avait qui étaient morts de froid pendant la nuit. Nos ennemis se préoccupèrent enfin de nous loger un peu plus chaudement, car il était impossible le matin de rester sous les tentes ; nous fûmes à cet effet conduits dans le fort Brünneck, à l’ouest de la ville et qui était casematé ; il faisait assez chaud, nous fûmes un peu mieux.

Nous passâmes l’hiver de la sorte, chacun passant son temps comme il pouvait et rêvait chaque jour de la patrie absente, où l’attendait sa famille inquiète et souvent sans nouvelles de lui.

Heureusement pour moi, chers parents, que je pouvais recevoir de vos nouvelles et un peu d’argent ; sans cela j’aurais peut-être comme tant d’autres qui ont laissé leurs os, sans que leurs parents ne sachent ce qu’ils sont devenus.

J’avais aussi pour me distraire, mes camarades de pays, Lhopital, Besson et Fontenière. Gouttenoire nous avait quittés dans le placement des compagnies, et ça nous avait bien fâchés ; nous passions notre temps toujours ensemble en parlant du pays et je vous assure que nous avons fait quelques parties (de) cartes. Au bout de quelque temps que nous fûmes dans les casemates, il (faisait) tellement froid qu’il nous fut impossible d’avoir de l’eau pour nous nettoyer. La glace avait pris jusqu’à soixante centimètres d’épaisseur. Pour la cuisine, on allait la chercher à une fontaine au milieu de la ville. La vermine se mit encore après nous ; ce fut encore une misère de plus, nous étions tout à fait dévorés par les poux.

Tous les jours, nous allions accompagner quelques-uns uns de nos frères d’armes à leur dernière demeure, victimes d’un climat meurtrier et des privations que l’on nous faisait subir. C’était un spectacle navrant ; l’on nous réunissait une vingtaine de soldats de la compagnie à laquelle appartenait le mort et nous étions conduits à l’amphithéâtre de l’hôpital militaire, lieu où les corps étaient déposés et tous les jours, il y en avait toujours de six à neuf. De là, nous nous dirigions, portant chacun à tour de rôle les cercueils, à environ deux kilomètres de là, à côté d’un cimetière polonais, dans un champique ; on l’a nommé : le cimetière des soldats français.

Là, alignés parallèlement dans des fosses d’une longueur de cent mètres et larges de six, un moine bénédictin récitait les prières des morts, pendant que nous descendions les bières dans la fosse ; chacun s’agenouillait alors et invoquait le bon Dieu afin qu’il ne permît pas que nous mourrions sur la terre étrangère, éloignés de tous ceux que nous aimions ; nous nous relevions les yeux mouillés de pleurs. Les Prussiens tiraient trois feux de pelotons et nous reprenions tristement, conduits par les baïonnettes le chemin de notre réduit.

Enfin le jour de la délivrance arriva ; c’était le 13 juin ; nous quittâmes la terre de l’exil, accompagnés des vœux des bons polonais qui nous serraient les mains en nous souhaitant un bon voyage et nous priant tout bas de ne pas les oublier.

Nous nous embarquâmes à 9 heures du matin ; nous passâmes à peu près par le même chemin que nous avions passé 8 mois auparavant. Il ne nous arriva rien d’extraordinaire si ce n’est trois de nous autres qui s’étaient assis sur la porte du wagon, les jambes pendantes en dehors, se sont laissés tomber sur les rails et ont été écrasés ; c’était bien malheureux, eux qui se croyaient sauvés. Nous arrivâmes sur le Rhin trois jours après être partis de Posen.

Vous dépeindre la joie que j’éprouvais en revoyant la France est chose impossible à s’empêcher de pleurer en entendant les bons alsaciens nous parler français.

Nous descendîmes à Strasbourg et l’on nous mena dans une grande ambulance où il y avait des immenses tables dressées exprès pour les prisonniers de passage. C’est là que pour la première fois je mangeais la soupe française et du pain blanc ; comme je le trouvais bon depuis 8 mois que je n’avais mangé que cette maudite brique prussienne. C’est aussi à Strasbourg que j’ai bu du vin pour la première fois ; dire tout ce que les Alsaciens ont fait pour nous est chose impossible ; il y avait des comités organisés exprès pour rassasier tous les jours au moins dix mille personnes qui passaient et cela a duré journellement pendant plus de deux mois. Leur pays qui est complètement ruiné et saccagé, on n’y voit pas une seule maison debout, depuis la frontière jusqu’à Belfort. Les champs pas même ensemencés et pourtant, c’est riche pays que l’Alsace. J’ai pu y admirer la belle flèche de la cathédrale fut qui beaucoup endommagée par les obus ennemis.

Après que nous nous fûmes bien rassasiés, les Prussiens nous firent remonter dans les wagons et alors des dames de la ville passèrent dans chaque wagon avec des corbeilles remplies de morceaux de pain, de fromages et de saucissons et des bouteilles, et nous firent encore une distribution pour manger en route. Elles pansèrent les blessés et les malades ; enfin, nous traitaient comme leurs enfants et nous recommandant bien de venir les délivrer du joug odieux des prussiens.

Les habitants ne pouvaient pas crier vive la France car les Prussiens punissaient sévèrement et frappaient même avec leurs fusils, mais ils faisaient crier leurs enfants et il fallait voir s’ils s’en donnaient à cœur joie en nous faisant toutes sortes de démonstrations amicales. Nous repartîmes après être restés trois heures à Strasbourg et partout où nous passions c’était la même chose ; les habitants nous criaient partout vive la France, à bas la Prusse et nous disaient qu’il fallait bientôt venir les délivrer de ces cochons de prussiens ; les enfants leurs faisaient cinquante grimaces, et puis, se sauvaient.

Nous arrivâmes à Mulhouse vers le soir ; nous nous y arrêtâmes quelque temps ; les Prussiens ne nous laissèrent pas descendre, mais les dames de la ville nous apportèrent toutes sortes de choses dans les wagons ; enfin, c’était à en faire pleurer que de voir que malgré toutes leurs détresses, nous faire tant de bien et avoir le cœur si français.

Nous passâmes à Belfort, il était presque nuit ; nous ne pûmes guère voir le triste état de la ville ; nous aperçûmes seulement le fort sur les rochers.

Enfin, nous arrivâmes à Vesoul à deux heures du matin, où les Prussiens nous lâchèrent enfin et nous remîmes entre les mains des gendarmes français. Ce fut sans pleurer que nous les quittâmes ; ils nous avaient assez fait souffrir longtemps. Ils nous emmenèrent dans une caserne de cavalerie où nous passâmes le restant de la nuit et une partie de la journée. Il n’y avait là qu’une dizaine de gendarmes qui malgré tous leurs efforts, ne pouvaient parvenir à nous traiter comme il aurait fallu, en sorte que nous fûmes obligés de passer la journée sans toucher grands vivres.

Il y avait une intendance qui établissait les situations et formait les détachements en sorte que nous pûmes repartir le soir, mais nous n’allâmes que jusqu’à Gray où nous restâmes là presque deux jours à attendre des trains qui n’arrivaient pas à cause que les Prussiens s’étaient emparés de toute la ligne de chemin de fer pour transporter leurs hommes et leur matériel, et l’administration était tellement insuffisante que nous restâmes tout le temps sans toucher ni solde, ni vivres, pas même de logement. Nous couchâmes là deux nuits sur la place de la gare. Enfin, le surlendemain, nous eûmes moyen de monter dans un train que nous prîmes presque à l’assaut, et nous arrivâmes à Lyon où nous passâmes la nuit à la caserne de la Quarantaine. Moi, je couchais dans une crèche de cheval à l’écurie ; j’y dormis aussi bien que dans un bon lit. J’avais beaucoup envie de venir vous voir avant d’aller, mais un sergent-major me dit qu’il ne fallait pas le faire, que je me ferais punir et que sitôt arrivés au corps, on ne me refuserait pas une permission.

Nous repartîmes le lendemain pour Grenoble, mais pas plutôt arrivés on demanda tous ceux qui avaient fait partie du 4ème de marche ; j’en étais ; on me fit partir le même jour pour Chambéry où était le 4ème bataillon.

Je fus obligé de quitter Lhopital, Besson et Fontanières qui étaient au 8ème ; je demandais bien à y être versé mais on me le refusa. Ça me fit beaucoup de peine de les quitter, nous avions toujours été si bons camarades ensemble. J’arrivais à Chambéry le 20 juin et je repris le métier de soldat, mais le temps me durait beaucoup ; pour commencer j’étais tout dépaysé et j’avais perdu tous mes anciens camarades. Je me trouvais pour ainsi dire, seul de tous ceux qui avaient été avec moi, et puis ma santé s’était beaucoup affaiblie pendant ma captivité. Je faisais mon service avec peine.

Enfin, au bout d’un mois j’eus le bonheur d’avoir une permission et je pus aller vous voir et vous embrasser tous, car, après une si dure séparation, c’est une si grande joie de se revoir.

Voici chers parents le récit succinct et fidèle de ce qui m’est arrivé pendant toute cette funeste campagne, d’où grâce à Dieu et à la Sainte Vierge et à vos prières qui, je n’en doute pas, ont été accueillies favorablement par le bon dieu, je suis sorti sain et sauf pour vous revoir et vous aimer encore.

Forest Thomas, le 8 juillet 1872

Thomas Forest est né le 23/08/1849 à St Laurent-de-Chamousset ; il est décédé le 19/04/1914 à Fleurieux-sur-l’Arbresle, où il demeurait.

Il épousa Marie-Françoise Goutte, née le 16/01/1852 et décédée à Fleurieux-sur-l’Arbresle le 23/01/1918.

La guerre de 1870 vue de l’Arbresle

Le chanoine dans son « Histoire de l’Arbresle et de l’abbaye de Savigny-en-Lyonnais », nous apporte son témoignage sur cette période dramatique :

« ….A peine M. Chatain était?il installé à I’Arbresle que survint la guerre entre la France et l’Allemagne, Pendant la guerre de 1870?71, l’Arbresle eut sa part d’épreuves. Notre petite ville dut fournir, comme partout en France, des soldats supplémentaires, les mobiles et les mobilisés.

Parmi les mobiles, je me rappelle très bien de Poncet, Sarrazin, Chermette, Antoine Forest, etc… Ce bataillon se distingua pendant le siège de Belfort, notamment aux combats de Roppe et d’Elva, (2 et 3 novembre 1870), premiers combats d’un siège qui dura 103 jours, et coûta à la garnison un cinquième de son effectif, soit 3.000 hommes.

La garnison sortit du moins avec ses armes, ses bagages et tout le matériel qu’elle put emmener. Nos mobiles ne furent pas obligés d’aller à Versailles. On les désarma à Grenoble.

II y eut aussi les mobilisés, c’est-à-dire les réservistes qui participèrent à la grande bataille de Nuits en Côte d’Or.

Dans cette bataille, l’Arbresle eut un nombre important de blessés. Le couvent des Ursulines fut transformé en hôpital militaire, pour les recevoir. On voyait les soldats se promener dans les rues de l’Arbresle, avec leurs pansements à la tête ou un bras en écharpe. Les grands blessés ne quittaient pas l’ambulance.

La guerre continuait. Elle dura jusqu’au lendemain de Sedan. M. Peillon, notaire, en sa qualité de maire de l’Arbresle, annonça la capitulation de l’empereur et la reddition de toutes ses troupes. Je vois encore M. Peillon, debout sur une table d’un café placé en deçà de la porte de Savigny, à l’angle de la rue centrale. La foule, qui s’était groupée autour du maire, parut frappée de stupeur. Elle s’éparpilla, en commentant sévèrement la tragique nouvelle.

Puis, ce fut la proclamation de la République. M° Peillon dérnissionna et l’Arbresle changea de Conseil Municipal. »